Possono forse essere contati sulle dita di una mano cronisti, studiosi e storici che, soprattutto nei secoli passati, in forma non episodica od occasionale, si siano sottoposti alle fatiche di produrre testi riguardanti la Valsassina, la sua storia, la vita dei suoi abitanti. Comunque sostenuti dalla convinzione, per dirla con il nostro Giuseppe Arrigoni (il quale cita Nicolò Tommaseo) che “… piccole e grandi le memorie patrie è dovere il conoscerle perché nel passato «è gran parte del nostro avvenire»”.

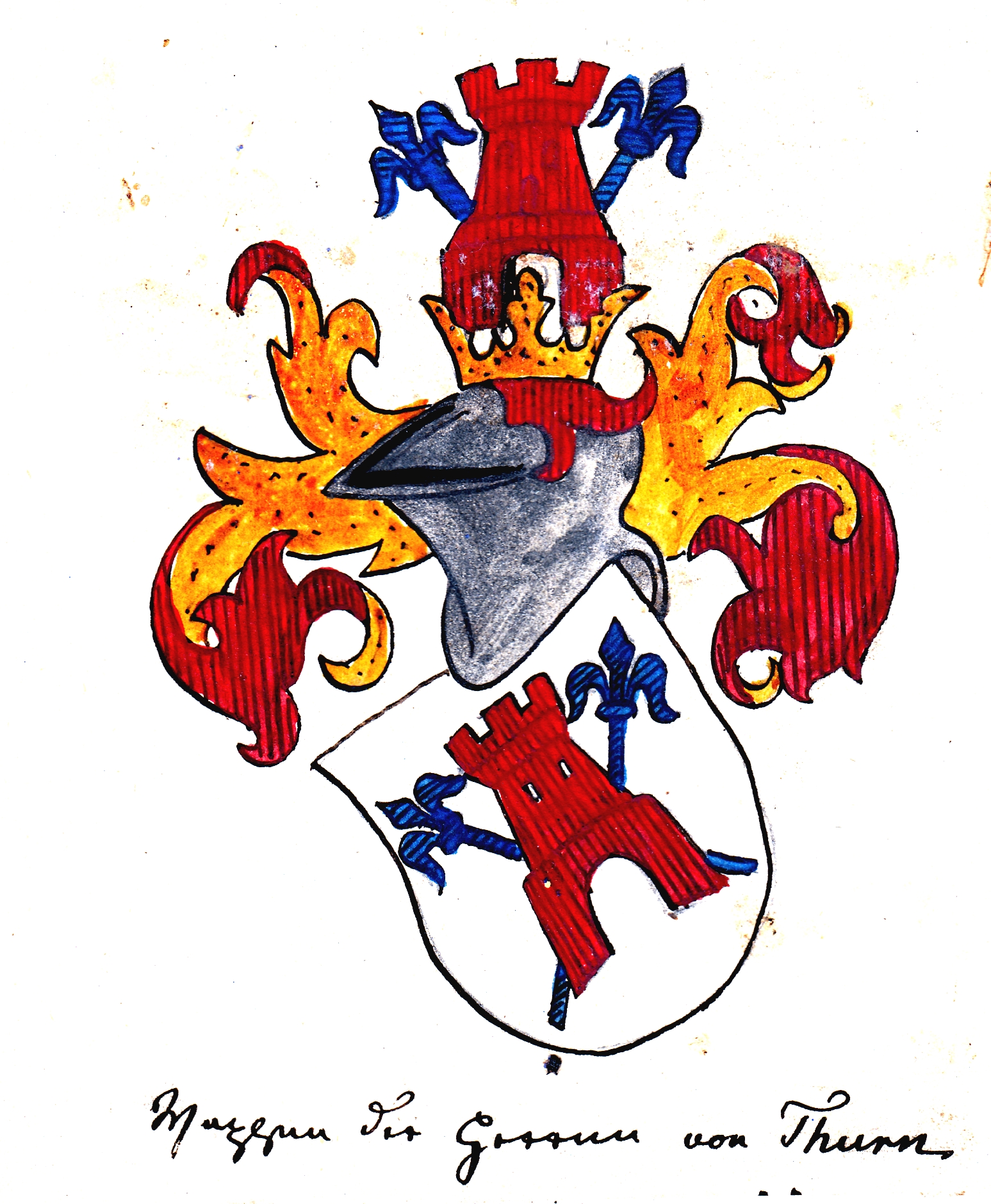

È sempre l’introbiese Arrigoni, senza dubbio il più noto e importante storico della Valsassina, ad informarci che “Paride Cattaneo Della Torre nacque in Primaluna da Galeazzo nel 1551 e vi morì nel 1614. (…) Appassionato amante della sua valle e ambizioso di discendere dalla celebre famiglia Della Torre, la sua lunga vita impiegò a raccoglierne quante memorie poté.” (G. Arrigoni: “Documenti inediti risguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe”.

Non è certo elogiativo il tono dell’Arrigoni nei confronti di Paride Cattaneo, come si deduce da una sferzante valutazione, non solo formale, del lavoro del segretario del vescovo di Modena (anche questo incarico ricoprì il rampollo di Galeazzo Torriano) le cui opere sono valutate “…senza lume di critica” e vergate “con lingua scorretta e stile stentato.” Anche se con vigorìa torrenziale visto che il Nostro produsse (parole autografe) “…ben cento cinquanta trattati sopra diverse materie et belli discorsi con più di cento sermoni et cronache…”

Di questo magnum opus sono giunti a noi solo pochi scritti fra i quali una “Cronaca dei Torriani e Descritione della Valsassina” dedicata, come rivela l’Arrigoni che l’ha annotata, “…al nob. Francesco Torriani di Milano colla data «Primaluna X febbraro 1571»”.

All’Arrigoni e agli odierni lettori di Valle Saxina, può interessare invero solo l’ultima parte di quest’opera dal taglio più da zibaldone che enciclopedico; vale a dire il capitolo riguardante la citata “Descritione della Valsassina”.

Intento esplicito del Cattaneo è quello di approfondire temi, argomenti, storie, situazioni, la cui trattazione è in genere caratterizzata da disordinata trascuratezza quando non maltrattata da “tanti degni cosmografi, historici et chronisti” i quali “rendono alcune volte tedio a lettori”.

Paride Cattaneo parte da lontano. Addirittura dai “Galli Insubri, o Cisalpini”, per descrivere “una certa valletta qual sempre da tutti Valsassina è stata detta”. Dopo averne definiti e descritti i confini, compresi fra “la valle Torta, terra delli Illustrissimi Venetiani, ultima del Bergamasco, et in parte la terra di Avolaso et Vedeseta, che parimente sono sudite al stato di Milano” il nostro autore si lancia in un’ardita escursione archeo topografica, trattando delle origini antiche di Lecco dove, nel rione oggi chiamato Castello, si trovano “segni et vari vestigii che quivi fosse già fondato una città”, quella che secondo alcuni, era l’antichissima Liciniforo. Il che, sostiene il Della Torre, troverebbe conferma nel fatto che “molti authori ne tratano et affermano questa esser stata Liciniforo dalli Orobj edificata et questi tali citano Cattone, registrandolo Plinio nel terzo libro al decimosesto capitolo”. Nonostante il sostegno delle auctoritates latine, la questione dell’origine di Lecco è stata a lungo dibattuta senza risultati concreti.

Affronta anche Paride, alcune righe più avanti, la vexata quaestio legata all’origine dei nomi di località e in particolare del toponimo riferito alle Alpi e Prealpi Orobiche. Secondo il Torriani il termine deriverebbe dall’unione dei lemmi greci ωροδ (oros, montagna) e βιος (bios, vita, dunque abitante) e quindi “Orobio vol dire figliol di monte o habitator di monte”. Dunque gli Orobi altro non sarebbero che, per definizione, montanari. Troverà spazio questa tesi, pur se non conferma, anche in altri studiosi fra i quali il nostro Giuseppe Arrigoni che nel primo capitolo della sua opera storiografica “Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe...” annota, a proposito degli Orobi, che “Alcuni li vollero Greci, dietro l’etimologia del nome.”

Procede poi lo scritto di cui stiamo trattando, diffondendosi in descrizioni geo topografiche della valle e dei suoi centri abitati e configurandosi quasi come una guida turistica ante litteram dalla cui consultazione potrebbero trovar giovamento gli adepti dell’arte alieutica, visto che in Valsassina scorre un fiume “che Piuverna si chiama” nelle cui acque “si ritrovano dieci sorta di pesci, tra quali la truta pesce saporitissimo ottiene il principato.” Le parole del rampollo di Galeazzo De’ Torriani trovano conforto in quelle del suo contemporaneo, anche se di 20 anni più giovane, Paolo Emilio Parlaschino (1571/1653) che, in una “Descrizione della Vàlsassina” composta in età giovanile sullo scorcio del XVI secolo, afferma che il Pioverna offre “in abbondanza saporitissime trotte, ghiozzi e gamberi ai paesi che ne fiancheggiano il corso.”

Poco oltre, il “dottissimo protononotario apostolico mons. Paride” (così lo definisce l’Arrigoni), ci offre un’altra suggestione etimologica riguardante la località di Mezzacca, quando descrive il territorio di Moggio «grossa villa assai populata» nei pressi della quale sussistono alcuni «alloggiamenti da pastori et si chiamano in Mezza aqua per esser siti tra due vallette».

Corre l’obbligo a questo punto, di segnalare l’emergere di una discordanza a proposito delle sorgenti del Pioverna. Secondo l’autore di cui ci stiamo occupando, il principale corso d’acqua della Valsasssina trova la sua origine dai monti di Cremeno, non dalle pendici della Grigna meridionale, come anche oggi si considera. Scrive infatti Paride Della Torre, che nei pressi del colle di Balisio si trova “una chiara fonte di freddissima acqua (…) et ivi sotto a man sinistra, a quella nella valle del Gornico picciolo torrente entrasi et passato detto fiume, a man sinistra tenendo sotto il monte Grigna per un miglio sempre tenendo dietro al detto torrente, si giunge al fiume Piuvierna”. E ancora, poco più avanti, citando i “Prati Buscanti” il Torriano rivela che “ivi si ritrovano diversi molini et qua si congiungono il fiume Piuverna et il torrente Gornigo.” L’autore, come si sarà capito, non presta molta attenzione alla grafia dei nomi: spesso Piuverna diventa Piuvierna ma anche Pioverna, e Gornico si fa Gornigo e così via.

La valle del Gornico corrisponde certamente alla lunga gola che si addentra nei Grassi lunghi, nei pressi del colle di Balisio, fino ai piedi della Grigna meridionale. Dunque il Pioverna, secondo Paride Cattaneo, nasce dai monti di Cremeno, Moggio e della Culmine, contraddicendo in tal modo il Parlaschino secondo il quale il Pioverna “Nasce in un seno a termine del monte Cessimo da due fonti…”. Ci ragguaglia l’Arrigoni in una nota al testo di Paride che “Il monte Cessimo è una parte della Grigna meridionale detta appunto per la sua nudità la Gregna Pelada”.

Immancabili, per un autore amante della sua terra, i riferimenti alla produzione mineraria e siderurgica che costituiva un segmento determinante dell’economia valligiana. Così il lettore viene informato che “nella terra di Barsio” vi sono “fabricati diversi edifici da ferro che foccine si domandano et se ne ritrovano di più sorte, alcune sono fucine grosse, altre magli, altre si dimandano trafilere”. Inoltre, passando “per una valletta detta Bobbia” si possono vedere “molte fabbriche de diversi edifitj, da molini, folle da panni et altro dove si tratta molta ferrareccia” e dove “sono fabbricate certe altre fucine le quali rettirano le masse grosse che vengono dal forno in altre più picciole et di queste ne fanno quadri vergelli, et vergelline…”

Da qui alla “grassa terra di Pasturo assai ben populata” e dotata di “grande moltitudine delli bestiami” il passo è breve. Come breve è la distanza che separa Pasturo dalla “terra di Bajedo”, ben sorvegliata dalla “fortezza che sopra il suo monte resideva”. Il riferimento va alla Rocca di Baiedo che tanti episodi, storie e leggende ha suscitato. In una nota dell’Arrigoni al testo si spiega che la Rocca “Esisteva già nell’anno 975” e, aggiunge Paride Della Torre, “fu poi finalmente distrutta a supplicatione di tutta la comunità di detta Valle per essere la total rovina delli habitanti per le molte malvagità et estorsioni, robarie et ingiurie che facevano li soldati di quella Roccha.” La notizia dell’abbattimento della fortificazione di Baiedo, spiega sempre in nota Giuseppe Arrigoni, è contenuta in un “manoscritto di certo Carlo Ambrogio di Paullo (…) che sembra essere stato posseduto da Battista Cattaneo della Torre, fratello del nostro Paride”. Il quale conferma che la Rocca “per molti anni dominata dai francesi”, nel 1513 fu dalle fondamenta estirpata e rovinata.”

Dopo una rapida descrizione del ponte di Chiuso, allora costituito in presidio militare e dotato di torri di guardia, Paride si sofferma a lungo nella descrizione dell’abitato di Introbio che si raggiunge “passato appresso una valletta che Acquadura si chiama, la qual rivolge diverse ruote de molini et de un gran forno da ferro et poi vassene a scaricar nella Pioverna”. In Introbio, spiega il Torriano, venne costruita “una bella casa con horto et giardino” dove risiede il podestà “il qual si muta ogni biennio et vien a questo eletto dal Viceduca di Milano”.

(segue)